Зберігання зерна у сховищі

За зберігання аграріями запасів зернових на базі власного господарства втрати становлять 8–10% від зібраного врожаю. Відтак потрібно опанувати нюанси зберігання зернової продукції, впорядкувати її транспортування, — словом, впроваджувати ефективні технології, модернізовувати існуючі технології та обладнання.

Свіже зерно вирізняють за кольором, запахом і смаком. Ці характеристики визначають органолептично (сенсорно). Вони дають уявлення про добротність зерна. Відхилення цих показників від норми свідчить про те, що під час вирощування, обробки, зберігання зерно перебувало під упливом несприятливих чинників.

Органолептичне визначення свіжості є обов’язковим під час оцінки якості партії зерна різного призначення. Зерно кожної культури, виду, різновиду має своєрідний колір, блиск. Це — його специфічні ботанічні ознаки. Колір тісно пов’язаний із певними технологічними показниками. Зміна притаманних зерну кольору й блиску — перша ознака можливого погіршення якості внаслідок несприятливих умов за дозрівання і збирання зерна, порушення технологічних прийомів обробки і зберігання.

На колір зерна можуть упливати такі фактори, як: пошкодження морозом (так зване морозобійне зерно білувате із сітчастою оболонкою), суховієм (дрібне, плюскле, білувате), уражене клопами-черепашками (зі світлими вдавленими плямами), порушення теплових режимів сушіння, самозігрівання (потемніле). У разі розвитку на поверхні зерна мікроорганізмів воно також утрачає характерний блиск. Як правило, зерна зі змішаним кольором відрізняються від нормальних хімічним складом і структурою оболонок, харчові й технологічні переваги погіршуються, тому такі відносять до фракції зернової, а в деяких випадках — навіть смітної домішки.

Кожна здорова культура має запах: слабкий, маловідчутний — у зерна злаків, різкий специфічний — в ефіроолійних рослин. За походженням усі невластиві зерну запахи поділяють на дві групи — сорбційні й запахи розкладу. Поява перших зумовлена капілярно-пористою структурою зернівки, що дає можливість парам і газам проникати в плодову й насіннєву оболонки зерна, а іноді — й в ендосперм. Сорбційних запахів набувають під час збирання врожаю зерна з поля, засміченого полином, часником, коріандром та іншими культурами, які містять ефірні масла. До зернової маси можуть потрапити також спори й мішечки твердої сажки, що мають запах оселедця, зумовлений присутністю у спорах трилестиламіну. Зерно інтенсивно адсорбує його.

Запаху диму зерно набуває за порушення технології сушіння, коли перебуває поблизу продуктів горіння, а запаху нафтопродуктів — не лише за безпосереднього наближення до них, а й коли їх зберігають неподалік зерна. Зважаючи на те, що продукти переробки зерна — борошно, крупа, хліб, не повинні мати сторонніх запахів, наявність їх у зерні розцінюють як фактор, що погіршує його якість. Запахи розкладу зумовлені активними фізіологічними й мікробіологічними процесами, що виникають під час зберігання зерна з підвищеною вологістю. Зерно із запахом розкладу вважають дефектним — крім зерна, що має комірний запах (правила розміщення зерна і насіння).

Найпоширенішими запахами розкладу є комірний, солодовий, плісняво-тухлий і гнильний. Комірний виникає в зерновій масі за тривалого зберігання без переміщення. В його основі — накопичення проміжних продуктів анаеробного дихання зерна. За регулярного провітрювання цей запах легко видаляти (правила розміщення зерна і насіння).

Найпоширенішими запахами розкладу є комірний, солодовий, плісняво-тухлий і гнильний. Комірний виникає в зерновій масі за тривалого зберігання без переміщення. В його основі — накопичення проміжних продуктів анаеробного дихання зерна. За регулярного провітрювання цей запах легко видаляти (правила розміщення зерна і насіння).

Плісняво-тухлий запах зерна — стійкий, неприємний, з’являється внаслідок активного розвитку пліснявих грибів під час зберігання зерна в умовах підвищеної вологості. Продукти життєдіяльності грибів і розпад азотистих речовин зерна, що призводять до появи плісняво-тухлого запаху, — дуже стійкі й зберігаються в борошні та випеченому хлібі.

Гнильний запах зерна зумовлений інтенсивним розвитком шкідників хлібних запасів (головним чином кліщів), накопиченням їхніх екскрементів і трупів. Виникає також у результаті повного псування зерна внаслідок його гниття.

У нормального зерна злакових смак — прісний, в ефіроолійних — пряний. Відхиленнями від нормального смаку є солодкий, гіркий, кислий. Солодкий виникає в зерні під час проростання і є наслідком діяльності амілолітичних ферментів ( a і b-амілази), що розщеплюють крохмаль до декстринів і цукрів. Пророслі зерна відрізняються від нормальних також за морфологічними ознаками. Вони мають розвинуті проростки й корінці. Солодкий смак відчувається також у недозрілому зерні з підвищеним умістом цукру, тому що процеси синтезу крохмалю не завершені. Таке зерно відносять до зернової домішки. Гіркий смак найчастіше зумовлений потраплянням у зерно частин рослин полину гіркого чи Сіверса, що містять гірку речовину — глюкозид абсінтин. Дрібні частини полину запилюють зерно під час обмолоту й залишаються на ньому. Крім гіркості, таке зерно має й запах полину внаслідок сорбції ефірних масел. Кислий смак відчувається у разі розвитку на зерні плісняви. Як правило, супроводжується появою плісняво-тухлого запаху.

Зерно, крім сухих речовин, містить вологу. Частина її, що входить до складу молекул білка, крохмалю, називається зв’язаною. Решту води — у гігроскопічному стані, називають вільною. Її можна видалити висушуванням легше, ніж зв’язану.

Вологість є визначальним показником під час збереження зерна. Вільна волога має всі характерні властивості води (питому масу, діелектричну проникність, здатність бути розчинником), завдяки чому вона легкорухлива. Вільна волога підвищує активність ферментів зерна, що призводить до втрат сухих речовин під час зберігання. Зв’язана вода у фізіологічних процесах участі не бере; зерно, що її містить, зберігається тривалий час із невеликими втратами. Вологість, за межами якої в зерні з’являється вільна волога, називається критичною. А її величина залежить від хімічного складу зерна (вологість повітря та інші фактори зберігання зерна в сховищах).

Так, для пшениці вона становить близько 14,5%, для гороху — 16. Під час здавання-приймання зерна на хлібоприймальні пункти його вологість впливає на залікову масу. Якщо вологість вища за базисну норму, відраховують знижку з маси; якщо нижча, то нараховують надбавку в розмірі 1% за кожний відсоток зниження. За вологістю зерно поділяють на сухе, середньої сухості, вологе й сире (табл. 1) ( вологість повітря та інші фактори зберігання зерна в сховищах).

Зернова маса, крім основного компонента — зерна основної культури, може містити також органічні (зерна інших культурних рослин, бур’янів, пошкоджені зерна основної та інших культур) і мінеральні домішки. Залежно від їх кількісного та якісного складу, зернова маса має різну цінність і придатність для зберігання.

Засміченість зернової маси визначають як при надходженні її після збирання врожаю на токи для вибору технології очищення, так і після первинного очищення для підготовки партій зерна до реалізації та вторинного — під час очищення зерна на насіння.

Домішки бувають рослинного, тваринного й мінерального походження. У зв’язку з цим виникає потреба вивчати склад, класифікувати й нормувати їх вміст за видами. Засміченість є обов’язковим показником якості, що визначається на всіх етапах хлібообігу.

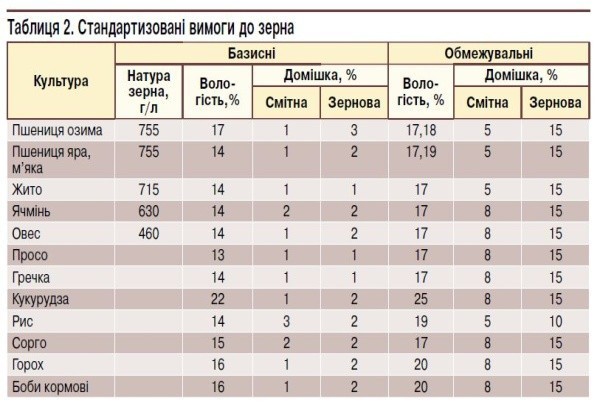

Розрізняють зернову та смітну домішки зернової маси, а в складі другої виділяють шкідливу. Склад кожної з домішок у зерні продовольчого призначення певної культури нормується відповідним стандартом. Його вимогами керуються під час визначення засміченості зерна продовольчого, кормового й технічного призначення при надходженні його на хлібоприймальні пункти (табл. 2).

Розрізняють зернову та смітну домішки зернової маси, а в складі другої виділяють шкідливу. Склад кожної з домішок у зерні продовольчого призначення певної культури нормується відповідним стандартом. Його вимогами керуються під час визначення засміченості зерна продовольчого, кормового й технічного призначення при надходженні його на хлібоприймальні пункти (табл. 2).

Зерно зберігають як у закритих, так і у відкритих умовах. У першому випадку — на складах, у силосних ямах, бункерах. За таких умов оброблену зернову масу можна зберігати тривалий час (табл. 3). Відкриті умови підходять для свіжозібраного зерна на стадіях післязбиральної обробки. Зернову масу розміщують на майданчиках насипом чи у вигляді буртів для тимчасового зберігання. Кормове зерно можна зберігати більш тривалий час у буртах, контейнерах, укритих поліетиленовою плівкою.

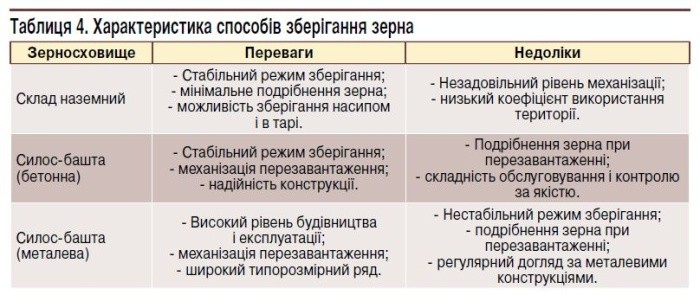

Можна виділити наступні базові технології зберігання, які найбільш придатні для промислового використання — зберігання зерна у сухому стані; в умовах герметизації; за рахунок консервування. Ефективність вказаних технологій потрібно оцінювати за показниками тривалості й надійності збереження якості зерна, рівнів енерго- й ресурсовитрат. Найчастіше сухе зерно культур, незалежно від напрямів його використання, зберігають у стаціонарних сховищах (табл. 4) ( яких умов потрібно дотримуватись при зберіганні зерна в зерносховищах).

Визначаючи умови зберігання зерна, необхідно насамперед встановити структуру зернової маси. З викладеного випливає, що це — суміш компонентів, більшість із яких є живими об’єктами із властивими їм фізіологічними функціями, а саме: зерно дозріває й дихає. Мікроорганізми (кліщі, комахи), наслідком життєдіяльності яких є зігрівання зернової маси, створюють умови для проростання, пліснявіння, забруднення і пошкодження зерна. Цьому сприяє також зерно бур’янів, рештки стебел, листя, суцвіття основної культури й інших рослин. Часто зернова маса містить мінеральні домішки — камінці, землю, пісок, що в цілому негативно впливає на стан і якість зерна.

Визначаючи умови зберігання зерна, необхідно насамперед встановити структуру зернової маси. З викладеного випливає, що це — суміш компонентів, більшість із яких є живими об’єктами із властивими їм фізіологічними функціями, а саме: зерно дозріває й дихає. Мікроорганізми (кліщі, комахи), наслідком життєдіяльності яких є зігрівання зернової маси, створюють умови для проростання, пліснявіння, забруднення і пошкодження зерна. Цьому сприяє також зерно бур’янів, рештки стебел, листя, суцвіття основної культури й інших рослин. Часто зернова маса містить мінеральні домішки — камінці, землю, пісок, що в цілому негативно впливає на стан і якість зерна.

Повітря в міжзернових прошарках значно відрізняється від повітря навколишнього середовища. Як правило, воно має вищу температуру й відносну вологість, більший вміст діоксиду вуглецю. В умовах зберігання зерна (охолодження чи герметизації) зернової маси його показники можуть змінюватися за газовим складом, температурою, відносною вологістю, барометричним тиском. Тому за встановлення режимів зберігання зернової маси необхідно насамперед враховувати її структурний склад. Режими зберігання мають зводити до мінімуму фізіологічні процеси в зерновій масі, унеможливлювати життєдіяльність шкідників і розвиток мікрофлори. Зерно необхідно зберігати в сухому стані, піддавати охолодженню чи герметизації з урахуванням його призначення (умови зберігання зерна).

Основними чинниками, від яких залежить стан зернової маси, є вологість, температура й доступ кисню до зерна. Встановлено, що на терміни зберігання і якість зерна суттєво впливають механічні та смітні домішки, мікроорганізми, комахи, кліщі й параметри повітря.

Останнім часом зростає кількість металевих сховищ для зберігання зерна. Їх беззаперечними перевагами є високі технічно-експлуатаційні показники: швидке будівництво на основі збірних, завчасно підготовлених елементів, широкий типорозмірний ряд, механізація завантажувально-розвантажувальних робіт, можливість герметизації, контроль за режимами зберігання зерна. Металеві сховища можуть мати й високий рівень утилізації, наприклад, у разі їх заміни чи інших непередбачуваних обставин. Але все ж металеві сховища для зберігання зерна не є принципово новими в технологіях зберігання, оскільки їх раніше використовували у вигляді оперативних чи накопичувальних ємностей у складі механізованих потокових ліній для приймання, очищення і сушіння врожаю зерна.

Проблема технології зберігання зерна у сховищах торкається низки питань — які зернові культури можна в них зберігати, власне умови збереження, допустимі його терміни тощо. Аналіз опублікованих матеріалів показує, що технологія зберігання зерна в металевих сховищах до кінця не відпрацьована й не може бути механічно перенесена з іншого досвіду, оскільки сховища для зерна експлуатують, як правило, на відкритих незахищених майданчиках і вони зазнають значної дії зовнішніх факторів. Невизначеною залишається кінетика зміни температури й вологості зерна у сховищах з урахуванням їхніх зовнішніх коливань (умови зберігання зерна).

Якість зерна пшениці в процесі зберігання визначали за показниками вологості, чистоти та вмісту основного зерна, рівня травмованості, кислотності, схожості відповідно до чинних норм ДСТУ і ГОСТ. Температурний режим у різних шарах насипу зерносховища досліджували за допомогою дистанційної термометрії. Температуру атмосферного повітря встановлювали за даними центрального гідрометеобюро (умови зберігання зерна у зерносховищах).

Нами наведена характеристика оцінки ефективності ведення технологічного процесу зберігання зерна та його переробки на борошномельному виробництві. Дослідженнями гігроскопічних властивостей зернової суміші встановлено, що за різної відносної вологості повітряного середовища проміжні продукти поглинають різну кількість вологи. Залежність адсорбції від парціальних тисків парів вологи на поверхні зернового середовища та парів вологи в повітрі показала, що домішки зерна поглинають більше вологи за взаємодії з вологим повітрям, ніж саме зерно. Так, дослідження роботи борошномельного заводу потужністю до 300 т/добу показали відмінності між якістю зерна в різні періоди року. Коли холодно, зерно зволожується менше, ніж коли тепло (умови зберігання зерна). Температура зерна за коливання температур повітряного середовища 30,0…32,0°С та відносної вологості повітря 25…30% становили 32,0…33,8°С, а при зниженні температури повітряного середовища до 4,3°С за його відносної вологості 46% температура зерна становила 11,4…11,6°С. Порівняння отриманих даних показало, що температура зерна в холодний період року в 2,8–2,9 разу нижча, ніж у теплий (умови зберігання зерна).

Ціле зерно з низькою вологістю — більш крихке, тому руйнується при незначній деформації. За рахунок підсушування оболонки втрачають вологу й більше подрібнюються у вальцьових верстатах під час виробництва борошна. Зі збільшенням вологості проміжні продукти подрібнення стають пластичніші, у результаті чого розмір деформації збільшується і відбувається менше подрібнення оболонок, які потрапляють до готової продукції. Своєю чергою, підсушування проміжних продуктів подрібнення зерна залежить від параметрів повітряного середовища у виробничих приміщеннях борошномельного заводу(умови зберігання зерна у зерносховищах).

Дослідження параметрів повітря аспіраційних і пневмотранспортних установок довели, що температура повітря аспіраційних систем зерноочисного відділення становила 16,2…17,6°С за відносної вологості повітря 38…54 %. У розмелювальному відділенні температура повітря аспіраційних мереж була 18,0°С за відносної вологості 52…55%. Температура повітря пневмотранспортних установок коливалася в межах 32,0…32,8°С за відносної вологості 35…38%. Теплові втрати при викиданні очищеного теплого повітря в атмосферу за температури 0°С становили 4339,3 Мдж/год (умови зберігання зерна).

Зерно повинно мати таку вологість, коли припиняється або значно уповільнюється фізіологічний процес дихання його маси. Водночас вологість має бути значно нижчою за критичний рівень, встановлений для зерна окремо взятої культури. Охолодження базується на принципі термоанабіозу й основне його спрямування — це пригнічення життєдіяльності тих компонентів зернової маси, що залежать безпосередньо від температури — мікроорганізмів, комах, кліщів. Так, за температури 15°С знижується активність комах; коли 10°С, більшість із них впадають у стан спокою; за 5°С уповільнюється розвиток цвілі; за 0°С можлива загибель більшості комах( умови зберігання зерна у зерносховищах).

Удосконалення технології зберігання зерна та виробництва борошна з використанням спрямованих повітряних потоків полягає у створенні оптимальних умов роботи технологічного обладнання борошномельної дільниці, що забезпечується за рахунок науково-обґрунтованих параметрів (температури та відносної вологості у зерносховищах) повітря у виробничих приміщеннях. Цей підхід дає змогу підтримувати необхідну вологість зерна і продуктів його переробки й отримувати готову продукцію покращеної якості.

І. Стадник, д-р тех. наук, професор,

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя,

Ю. Сухенко, д-р тех. наук, професор,

В. Василів, канд. тех. наук, доцент,

Національний університет біоресурсів і природокористування України