Стрічкове внесення гербіцидів: минуле, сьогодення чи майбутнє?

Технологія стрічкового внесення гербіцидів (СВГ) стала відомою майже одночасно з появою першого досвіду застосування гербіцидів. Тож якщо почати відлік навіть від першої моєї публікації, то вже минуло понад чверть століття. Проте з СВГ склалася парадоксальна ситуація.

Технологія СВГ проста й усім зрозуміла. Має очевидні переваги. З моменту її розробки в цьому напрямі працює чимало вчених різних спеціаль ностей, регулярно з’являються винятково позитивні статті, але... са му технологію практично не використовують, хоча і в небуття не повертають. У радянські часи я працював бригадиром тракторної бригади, займався впровадженням астраханської технології обробітку овочевих культур, основою якої було СВГ. Саме завдяки тракторній бригаді радгоспу «Кременчуцький» (Кременчуцький р-н, Полтавська обл.) ас траханська технологія прийшла в Україну. В українському господарстві її застосовували кілька років поспіль на кількох сотнях гектарів ріллі, зокрема й на вирощуванні овочів, кукурудзи та соняшнику. Потім про неї забули. Інші варіанти реалізації технології СВГ теж не набули поширення. Цікаво знайти відповідь на запитання: чому так сталося і чи є в цієї технології майбутнє?

Про екологічність застосування гербіцидів

Основна частка витрат у світовому землеробстві припадає на техніку. На другому місці — витрати на хімізацію. Застосування гербіцидів, безумовно, виправдане їхньою економічною та господарською ефективністю, але водночас вони екологічно небезпечні. Якщо на ос танній чинник не звертати уваги, то невдовзі ефек тивність хімічного захисту рослин стане проблематичною в комплексному сенсі, а ресурси доведеться витра чати не на підвищення врожайності, а на відновлення навколишнього середовища.

На глибоке переконання авторів, так само, як і в медичному заповіті «не нашкодь», який приписують Гіппократові, найпершим завданням рільника має стати збереження навколишнього середовища й грунту як джерела родючості для майбутніх поколінь. Підвищення врожаїв має бути вторинним, а прибуток — то вже третя справа. Слід розуміти, що в хімічному захисті рослин швидка економічна вигода насправді може обернутися збитками в майбутньому. До того ж вигоду одержать одні, а неочікувані збитки — інші.

Звідси висновок: екологічність хімічного захисту рослин — одна з найважливіших його складових. І в цьо му зв’язку СВГ на сьогодні можна розглядати як екологічну версію небезпечної технології. Але СВГ, зокрема, і навіть увесь комплекс технологій хімічного захисту рослин загалом існують не самі по собі, а є невід’ємною частиною системи землеробства.

Короткий прогноз майбутнього землеробства

Для нашої країни питання прогнозування украй важливе. Ми не маємо зайвих ресурсів — тож не маємо права на помилку. Стів Джобс, засновник корпорації Apple, якось ска зав: «Якщо граєш у футбол, то не потрібно бігти туди, де м’яч уже був, треба бігти туди, де він буде». Переосмисливши цей тактичний посил стосовно стратегії розвитку землеробства в Україні, можна сформулювати конкретну рекомендацію. Не слід думати про «завтра» і в жодному разі не варто повторювати те, що роблять наші західні, навіть найуспішніші, партнери «сьогодні», потрібно сконцентрувати ресурси для стрибка в «післязавтра». Тільки так можна позбутися перманентного технологічного відставання.

Для нашої країни питання прогнозування украй важливе. Ми не маємо зайвих ресурсів — тож не маємо права на помилку. Стів Джобс, засновник корпорації Apple, якось ска зав: «Якщо граєш у футбол, то не потрібно бігти туди, де м’яч уже був, треба бігти туди, де він буде». Переосмисливши цей тактичний посил стосовно стратегії розвитку землеробства в Україні, можна сформулювати конкретну рекомендацію. Не слід думати про «завтра» і в жодному разі не варто повторювати те, що роблять наші західні, навіть найуспішніші, партнери «сьогодні», потрібно сконцентрувати ресурси для стрибка в «післязавтра». Тільки так можна позбутися перманентного технологічного відставання.

Простий приклад. Припустимо, господарство працює в умовах полицевої системи землеробства (ПСЗ) і, як і раніше, широко застосовує механізовані технології догляду за рослинами. Виникла потреба у придбанні сівалки для просапних культур. Найпридатнішою для зазначених технологічних умов є сівалка з полозоподібними сошниками, до того ж вона ще й дешевша за інші. Але купувати її не варто. Краще придбати дорожчу сівалку з дисковим сошником, яка, можливо, менш придатна для ПСЗ, але істотно краще працюватиме в умовах безполицевої (БСЗ), мінімальної («міні- тілл») або навіть нульової («ноу-тілл») систем землеробства. Так господарство зробить свій наробок на майбутнє.

Автор переконаний: основною ознакою нового етапу еволюції рослинництва буде поява, становлення й надалі — значне поширення змішаних (комбінованих) посівів, які становитимуть основу нової системи землеробства — Mix-Cropp. Подальшим етапом стане Rot-Mix — землеробство в системі сівозмін між змішаними (комбінованими) посівами.

Cтрічкове внесення добрив і гербіцидів нині вигідно «вписується» в контекст прийдешніх тенденцій як із позицій смугового обробітку грунту, так і з огляду на прийдешній спад інтересу до суцільних хімічних обробок посівів. Технології СВГ у найближчій перспективі стануть актуальними.

Варіанти реалізації технології СВГ

Про грунтові гербіциди

Вони, безперечно, мають переваги. По-перше, триваліший період дії, а по-друге — після внесення в грунт вони менше забруднюють навколишнє середовище. Є кілька варіантів реалізації технології СВГ:

Вони, безперечно, мають переваги. По-перше, триваліший період дії, а по-друге — після внесення в грунт вони менше забруднюють навколишнє середовище. Є кілька варіантів реалізації технології СВГ:

на поверхню грунту без загортання або безпосередньо на вегетуючі рослини;

на поверхню грунту з подальшим загортанням;

на дно борозни з подальшим загортанням;

внутрішньогрунтовий спосіб.

Найпростіший — перший варіант. Але препарат, який наносять на поверхню грунту, піддається вивітрюванню, змиванню й фотохімічному розпаду. Всі ці непродуктивні втрати препарату (близько 10%) легко компенсують ся збільшенням норми внесення й, крім збільшення загальної вартості обробки для господарника, не створюють ніяких проблем. Проте, оскільки ми пам’ятаємо, що витрати на хімізацію стоять на другому місці після витрат на техніку, може статися так, що ця проблема у фінансовому сенсі виявиться критичною. Екологічні проблеми значною мірою компенсуються завдяки стрічковому внесенню, адже обробці піддається не вся поверхня поля, а лише захисні зони рядків посіву. Для просапних культур зменшення норми внесення препарату завжди становить понад 50%.

Якщо застосувати другий варіант внесення гербіциду, яким передбачено загортання, нехай навіть боронами, то непродуктивні втрати препарату зменшаться до кількох відсотків.

Загальним недоліком перших двох способів є розподілення левової частки препарату в верхньому, сухому, шарі грунту. А як відомо, по-перше, без води препарат не діє, по-друге, внесена разом із гербіцидом вода, нехай навіть і в нормі 500 л/га, загальної вологості грунту не змінює. Як наслідок, більша частина препарату не діятиме, чекаючи на дощ або, щонайменше, на росу. У кінцевому підсумку препарат, можливо, і запрацює, але час буде упущено.

За третього варіанту внесення всі вказані вище проблеми вирішуються, але з’являються нові: по-перше, через підготування борозен у грунті кардинально сповільнюється внесення гербіциду, а по-друге, така технологія передбачає перемішування грунту та як наслідок — зниження його вологості, а отже, й зменшення ефективності внесеного препарату.

Четвертий варіант у цілому добрий, але теж породжує дві проблеми: перша, як і в попередньому, пов’язана з низькою продуктивністю агрегату, а друга — зі зниженням загальної надійності процесу внесення.

Найкращий варіант — післяпосівне СВГ, оскільки у цьому разі гербіцидний екран не розсікається сошником. Якщо згадати просте правило про оптимальну глибину загортання насіння (вона завжди менша за 10 діаметрів посіяного насіння), то стає очевидним, що оптимальна глибина внесення гербіциду практично завжди менша за глибину загортання насіння культури. Тобто якщо сошник проходить після внесення гербіциду, то він неминуче розсікає гербіцидну стрічку і спричинює зниження концентрації препарату саме на осі рядка, де він найбільше потрібний.

Найкращий варіант — післяпосівне СВГ, оскільки у цьому разі гербіцидний екран не розсікається сошником. Якщо згадати просте правило про оптимальну глибину загортання насіння (вона завжди менша за 10 діаметрів посіяного насіння), то стає очевидним, що оптимальна глибина внесення гербіциду практично завжди менша за глибину загортання насіння культури. Тобто якщо сошник проходить після внесення гербіциду, то він неминуче розсікає гербіцидну стрічку і спричинює зниження концентрації препарату саме на осі рядка, де він найбільше потрібний.

Крім цього, варто зазначити: є два варіанти проведення СВГ — до сівби культури або після. Після узагальнення викладеного доходимо висновку: найдоцільніше застосовувати післяпосівне внутрішньогрунтове СВГ. На жаль, навіть на зовнішньому ринку таких технологій немає. Усі відомі розробки перебувають на рівні наукових досліджень.

Реалізувати таку технологію теж можна по-різному:

1) вдатися до послідовного проходження окремих агрегатів для сівби й СВГ;

2) застосувати комбінований агрегат на основі трактора інтегрального компонування й дискретних сільгоспмашин, коли сівалка розміщена на передній навісній системі, а машина для СВГ — на задній; 3) створити комбіновану сільгоспмашину, в якій:

а) на загальній рамі закріплено незалежні робочі секції для сівби та СВГ;

б) у задній частині посівних секцій на незалежних підвісках закріплено робочі органи для СВГ;

с) висівні секції мають комбіновані сошники, які поєднують в одну жорстку конструкцію сошник і робочий орган для СВГ.

Донедавна післяпосівне СВГ способом послідовних проходжень двох окремих агрегатів, коли стрічка внесення гербіциду накладається на раніше засіяний рядок, проводили шляхом прокладання напрямних щілин у грунті (астраханська технологія) або напрямних борозен. Тепер таку технологію можна виконувати з допомогою GPS, а в найближчому майбутньому — способом автоматичного водіння з використанням наземних систем позиціонування. Наразі важко спрогнозувати майбутнє таких технологій. Застосування комбінованих агрегатів, імовірно, перспективніше.

Найпростішим для реалізації технології є комбінований агрегат на основі трактора інтегрального компонування, а найефективнішим — комбінована посівна машина, в якої робочі органи для післяпосівного внутрішньогрунтового внесення гербіцидів закріплені на сошниках за допомогою індивідуальних, зазвичай паралелограмних, навісних систем. У цьому разі вирішено всі зазначені вище проблеми.

Недоліки в такої технології також є. Досяжна мінімальна глибина загортання гербіциду — зазвичай понад 4 см, але іноді це забагато. Останній варіант найпростіший для реалізації, але гірший з позиції якості висівання та внесення гербіцидів.

Приклади авторської реалізації технології післяпосівного внутрішньогрунтового СВГ на посівах просапних культур, зокрема, кукурудзи й соняшнику

Перший варіант. За компонуванням випробовуваний агрегат (фото 1) повторював агрегати Varidome для СВГ від англійської компанії Micron Sprayers Ltd і складався з інтегрального трактора ХТЗ-120 (1) загрегатованого з навісною сівалкою СУПН-6А (2) і штанговим обприскувачем (3), умонтованих на задній і передній навісних системах, відповідно.

Перший варіант. За компонуванням випробовуваний агрегат (фото 1) повторював агрегати Varidome для СВГ від англійської компанії Micron Sprayers Ltd і складався з інтегрального трактора ХТЗ-120 (1) загрегатованого з навісною сівалкою СУПН-6А (2) і штанговим обприскувачем (3), умонтованих на задній і передній навісних системах, відповідно.

Штангу обприскувача залишили у складеному стані. Урухомлення насосу обприскувача здійснювали через гідропривід, викорис тавши гідромотор ГМШ-32 і штатну гідросистему трактора.

Оскільки ХТЗ-120 належить до тягового класу 30 кН, у механізм автозчіпного пристрою довелося внести зміни, а карданний вал урухомника вентилятора сівалки — подовжити.

До вибору трактора підходили з позицій мінімізації затрат часу на підготовку й проведення експериментів. Надалі для сівалок із шириною захвату від 6 до 12 рядків плануємо використовувати трактори з тягою від 14 до 20 кН, а обприскувач кріпити попереду трактора безпосередньо до його рами.

Другий варіант відрізняється від попереднього тільки компонуванням агрегату (фото 2). Такий агрегат складався з трактора класу тяги 14 кН класичного компонування ЮМЗ-6 (1), сівалки СУПН-6А (2), легкового автомобільного причепа (3) і навісного штангового обприскувача (4). Урухомник насоса обприскувача був таким самим, як і в першому варіанті. На фото 2 зображено особливості агрегатування, а також процес вивчення динаміки сошникової групи.

З погляду компонування агрегатів другий варіант раціональніший, він орієнтований на застосування у невеликих фермерських господарствах з обсягом угідь не більше 500 га.

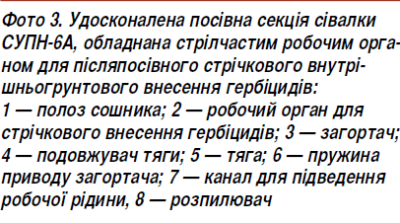

На відміну від агрегатів для СВГ відомих виробників, випробовуваний агрегат проводив СВГ безпосередньо під шар грунту (фото 3). Для цього на полоз 1 кожної посівної секції сівалки встановили стрілчастий робочий орган 2 авторської конструкції. За ним — штатні загортачі 3; подовжувачі 4; тягу 5; прикотковувальне колесо (не показано). У робочому положенні загортачі 3 утримують пружини 6. Робоча рідина надходить каналом 7 до щілинного розпилювача 8 через клапан-відсікач та індивідуальний фільтр. Ос танні (не показано) розміщено в корпусі розпилювача, що міститься у зазорі між вертикальними стінками стрілчастого робочого органа.

На відміну від агрегатів для СВГ відомих виробників, випробовуваний агрегат проводив СВГ безпосередньо під шар грунту (фото 3). Для цього на полоз 1 кожної посівної секції сівалки встановили стрілчастий робочий орган 2 авторської конструкції. За ним — штатні загортачі 3; подовжувачі 4; тягу 5; прикотковувальне колесо (не показано). У робочому положенні загортачі 3 утримують пружини 6. Робоча рідина надходить каналом 7 до щілинного розпилювача 8 через клапан-відсікач та індивідуальний фільтр. Ос танні (не показано) розміщено в корпусі розпилювача, що міститься у зазорі між вертикальними стінками стрілчастого робочого органа.

У процесі роботи полоз сошника заглиблюється в грунт на задану глибину посіву. Стрілчастий робочий орган для внесення гербіцидів установлено на полозі сошника з можливістю регулювання відносної глибини ходу. Площина різання стрілчастої лапи робочого органа для внесення гербіцидів завжди розміщена вище від рівня закладення насіння, що висівають .

Під час руху крила стрілчастої лапи створюють у грунті динамічну порожнину. Щілинний розпилювач зорієнтовано соплом проти напрямку руху з невеликим нахилом на площину різання таким чином, щоб його факел розпилення повністю розміщався у кінематичній тіні стрілчастого робочого органа й не перехрещувався з падаючими грудками грунту після проходження стрілчастої лапи. Тобто гербіцид спершу розпилюється на дно борозни, а потім укривається шаром падаючого грунту.

Оскільки за сошником завжди утворюється розвальна борозна, то штатні загортачі залишено в конструкції, і вони, як і раніше, виконують свої функції. Змінено тільки місце їхнього розміщення. За допомогою подовжувачів тяги опорного колеса їх істотно зміщено назад (проти напрямку робочого ходу). Це пов’язано зі збільшенням загальної довжини комбінованого сошника й порожнини, що утвориться за ним, у грунті.

Оскільки за сошником завжди утворюється розвальна борозна, то штатні загортачі залишено в конструкції, і вони, як і раніше, виконують свої функції. Змінено тільки місце їхнього розміщення. За допомогою подовжувачів тяги опорного колеса їх істотно зміщено назад (проти напрямку робочого ходу). Це пов’язано зі збільшенням загальної довжини комбінованого сошника й порожнини, що утвориться за ним, у грунті.

Рідина до щілинного розпилювача подається шлангом через індивідуальний фільтр і клапан-відсікач. Їх умонтовано поблизу розпилювача. Індивідуальний фільтр запобігає засміченню розпилювача, а клапан-відсікач — підтіканню робочої рідини після зняття робочого тиску.

Щілинний розпилювач 90-01-Messing від компанії Lechler GmbH спеціаль но розроблено для стрічкового внесення. У нього щілинний факел розпилення з ку том на вершині 90° і витратою робочої рідини 0,23 л/хв за тиску 1 бар.

З урахуванням робочої швидкості агрегату 5,4–10 км/год мінімальна норма внесення робочої рідини становить 20–35 л/га. Підвищення тиску робочої рідини вдвічі обумовлює збільшення її витрати в 1,4 раза. У кінцевому підсумку витрата робочої рідини — 20–50 л/га — вкладається в діапазон малооб’ємного внесення.

З урахуванням робочої швидкості агрегату 5,4–10 км/год мінімальна норма внесення робочої рідини становить 20–35 л/га. Підвищення тиску робочої рідини вдвічі обумовлює збільшення її витрати в 1,4 раза. У кінцевому підсумку витрата робочої рідини — 20–50 л/га — вкладається в діапазон малооб’ємного внесення.

Крім того, за денного наробітку сівалки до 25 га середньоденна витрата робочої рідини сягатиме 500–1250 л, а отже, за обсягу бака обприскувача 800 л протягом робочого дня знадобиться максимум одне заправлення агрегату.

Якщо ж робочий тиск внесеної рідини становитиме 1 бар, то навіть за швидкості 10 км/год агрегат зможе відпрацювати весь світловий день на одному заправленні. Це дуже важливо, оскільки заправляти агрегат гербіцидами можна в комфортних умовах машинного двору господарства один раз на добу, що не позначиться на темпах посівної.

Ефективність нової технології післяпосівного стрічкового внутрішньогрунтового внесення гербіцидів визначали за допомогою пропонованих комбінованих сошників на посівах кукурудзи. При цьому для боротьби з дводольними й злаковими бур’янами використовували грунтовий препарат системної дії Харнес 90, к. е.

Для контролю препарат вносили суцільно під передпосівну культивацію на глибину 7 см у нормі 2 л/га. За стрічкового внесення, з урахуванням ширини оброблюваних смуг 18 см і міжрядь — 70 см, норма внесення становила 0,6 л/га. У цьому разі глибина внесення препарату була на 2 см меншою за глибину загортання насіння (7 см) і сягала 5 см. Під час оцінювання гербіцидної активності препарату залежно від технології його внесення, обліковували лише ті бур’яни, які потрапляли у спектр його дії і тільки вздовж захисних смуг завширшки 18 см.

Підвищення ефективності гербіцидної дії препарату Харнес за внесення його стрічковим внутрішньогрунтовим способом, порівняно з суцільним його внесенням під передпосівну культивацію, на початку вегетації становило 30,4%, а на момент збирання — 51,8%.

Це пояснюється двома чинниками:

по-перше, за внутрішньогрунтового внесення весь препарат потрапляє в ділянку достатнього зволоження;

по-друге, за допосівного внесення під передпосівну культивацію препарат розподіляється до глибини передпосівної культивації (сівби), тобто глибше, ніж потрібно.

1. Після «стрип-тілл» наступною новою системою землеробства буде Mix-Cropp. Ця система заснована на широкому використанні змішаних типів посівів, а в віддаленій перспективі застосовуватимуть систему землеробства Rot-Mix, засновану на використанні сівозмін між змішаними посівами.

2. Технологія стрічкового внутрішньогрунтового післяпосівного внесення гербіцидів, реалізована способом використання комбінованих сошників, вигідно вписується в контекст землеробства, яке еволюціонує, і в недалекій перспективі знайде широке господарське застосування.

3. Чинником, який лімітує широке впровадження стрічкового внесення гербіцидів одночасно з сівбою є збільшення часу технологічного обслуговування комплекс них посівних агрегатів. Прийнятною для ринку технологією стане та, за якої внесення гербіцидів разом із сівбою не впливатиме на темпи здійснення основної операції — сівби.

4. Стрічкове внутрішньогрунтове внесення гербіцидів разом з сівбою способом використання пропонованої конструкції комбінованого сошника дає змогу зменшити норму витрати препарату більше ніж утричі за одночасного підвищення ефективності гербіцидної дії на 30–50%.

В. Мельник,

Харківський національний технічний університет сільського господарства ім. Петра Василенка

журнал «Пропозиція», №3, 2015 р.