Бактеріальні препарати: переваги та ризики

Сьогодні вже очевидно, що людство через надмірне застосування хімічних сполук у сільському господарстві йде шляхом самознищення. Наявність у продуктах харчування нітратів, нітритів, пестицидів та інших шкідливих речовин негативно позначається на здоров’ї населення. Надлишкове використання мінеральних добрив призводить до відчутного погіршення стану довкілля.

Водночас науково обґрунтоване застосування мінеральних добрив — найефективніший засіб впливу на продуктивність рослин, що здатен забезпечити до 50% прибавки врожаю. Проте, за влучним висловом видатного агрохіміка й фізіолога рослин Д. М. Прянишникова, «надлишком добрив не можна замінити нестачу знань».

У зв’язку з цим особливо актуальними є науково-технічні розробки, спрямовані на пошук альтернативних засобів, завдяки яким без зниження досягнутого рівня сільськогосподарського виробництва можна зменшити його собівартість і шкідливий вплив на навколишнє середовище та водночас досягти отримання екологічно чистої продукції. Індустріально розвинені країни, попри значні можливості щодо застосування мінеральних добрив (30– 40% надбавки сільськогосподарської продукції в країнах Західної Європи та США отримують завдяки використанню добрив), розвивають і вдосконалюють біологізацію аграрного виробництва. Варто наголосити, що біологічне землеробство в жодному разі не означає повну відмову від мінеральних добрив, оскільки воно за своєю суттю є розумним і збалансованим застосуванням агротехнічних, агрохімічних і біологічних заходів у комплексі із системою інтегрованого захисту рослин. Потужним фактором підвищення продуктивності агроекосистем, який не має негативного впливу на довкілля, може бути активізація рослинно-мікробної взаємодії.

До фіксації азоту здатні лише прокаріоти — організми, які не мають сформованого ядра (бактерії, ціанобактерії). Їм притаманний високий коефіцієнт розмноження та адаптації до умов середовища, а ферментативні системи можуть відновлювати азот до різноманітних сполук. Вищі рослини не здатні використовувати молекулярний азот як джерело азотного живлення. Біологічна фіксація азоту відбувається за нормальних показників температури й тиску в нейтральних водних розчинах під дією дуже слабких відновників. Найпрактичніше значення в збагаченні ґрунтів азотом, завдяки засвоєнню його з повітря, мають такі групи ґрунтових мікроорганізмів, як бульбочкові бактерії, які фіксують молекулярний азот у симбіозі з бобовими рослинами; різноманітні вільноживучі азотфіксувальні бактерії, поширені в ґрунтах; асоціативні мікроорганізми, здатні засвоювати молекулярний азот в асоціаціях із кореневою системою небобових рослин.

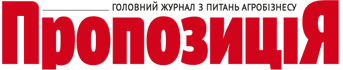

Процес біологічної фіксації азоту не забруднює довкілля й не потребує значних енергетичних витрат. Про значущість біологічної азотфіксації свідчить той факт, що у світовій практиці сільського господарства щороку в ґрунт із мінеральними добривами вноситься 35 млн т азоту, тоді як за цей самий час рослини поглинають із ґрунту приблизно 75 млн т цього елемента. Різниця між цими кількостями покривається завдяки діяльності мікробів- азотфіксаторів, насамперед бульбочкових бактерій, які зв’язують молекулярний азот у легкозасвоювані для рослин форми. Бульбочкові бактерії селяться на корінні бобових рослин, ініціюють утворення кореневих бульбочок, після чого між рослиною і бактеріями виникає симбіоз (рис. 1). Зокрема, бактерії зв’язують молекулярний азот атмосфери, передають його рослині, яка, у свою чергу, забезпечує їх продуктами фотосинтезу та іншими поживними речовинами.

Процес біологічної фіксації азоту не забруднює довкілля й не потребує значних енергетичних витрат. Про значущість біологічної азотфіксації свідчить той факт, що у світовій практиці сільського господарства щороку в ґрунт із мінеральними добривами вноситься 35 млн т азоту, тоді як за цей самий час рослини поглинають із ґрунту приблизно 75 млн т цього елемента. Різниця між цими кількостями покривається завдяки діяльності мікробів- азотфіксаторів, насамперед бульбочкових бактерій, які зв’язують молекулярний азот у легкозасвоювані для рослин форми. Бульбочкові бактерії селяться на корінні бобових рослин, ініціюють утворення кореневих бульбочок, після чого між рослиною і бактеріями виникає симбіоз (рис. 1). Зокрема, бактерії зв’язують молекулярний азот атмосфери, передають його рослині, яка, у свою чергу, забезпечує їх продуктами фотосинтезу та іншими поживними речовинами.

Значні перспективи має використання так званих асоціативних бактерій у вирощуванні пшениці, жита, ячменю, тритикале, кукурудзи, проса, сорго. Ці мікроорганізми також фіксують азот, поліпшуючи мінеральне живлення, забезпечуючи рослину-хазяїна фізіологічно активними речовинами (фітогормонами, вітамінами та ін.).

Нітрагінізація (інокуляція — обробка насіння перед висівом бульбочковими бактеріями) підвищує продуктивність бобових у середньому на 10–25%, вміст білка в рослинній продукції — на 2–3%. Потенційні розміри симбіотичної азотфіксації можуть сягати від 130 до 390 кг фіксованого азоту на 1 га для зернобобових культур і від 270 до 550 кг азоту на 1 га — для багаторічних бобових трав. Рівень прибавки врожаю залежить від особливостей культури, стану ґрунтів і погодних умов. Збільшення накопичення біологічного азоту в урожаї за умов інтродукції ефективних штамів бульбочкових бактерій становить 30–50% для зернобобових і досягає 60–80% для бобових трав. Крім того, після збирання цих культур у ґрунті залишається 50–100 кг азоту на гектар і пригнічується активність фітопатогенних мікроорганізмів.

Нітрагінізація (інокуляція — обробка насіння перед висівом бульбочковими бактеріями) підвищує продуктивність бобових у середньому на 10–25%, вміст білка в рослинній продукції — на 2–3%. Потенційні розміри симбіотичної азотфіксації можуть сягати від 130 до 390 кг фіксованого азоту на 1 га для зернобобових культур і від 270 до 550 кг азоту на 1 га — для багаторічних бобових трав. Рівень прибавки врожаю залежить від особливостей культури, стану ґрунтів і погодних умов. Збільшення накопичення біологічного азоту в урожаї за умов інтродукції ефективних штамів бульбочкових бактерій становить 30–50% для зернобобових і досягає 60–80% для бобових трав. Крім того, після збирання цих культур у ґрунті залишається 50–100 кг азоту на гектар і пригнічується активність фітопатогенних мікроорганізмів.

Це і є причиною того, що в усьому світі спостерігається підвищений інтерес до біологічних препаратів для сільського господарства на основі бактерій-азотфіксаторів. У розвинених країнах, попри їхні більші можливості щодо застосування мінеральних добрив, біологізація агровиробництва має виняткове значення.

Про недостатність упровадження в Україні цього напряму свідчить те, що на сьогодні лише 30–35% насіння бобових культур (здебільшого сої) інокулюється препаратами бульбочкових бактерій. В останні два-три роки зріс інтерес виробників до мікробних препаратів для інокуляції насіння нуту та сочевиці. У США поряд із застосуванням мінеральних добрив азотний дефіцит ґрунту значною мірою покривається активізацією біологічних процесів.

Сільське господарство США, яке має близько 140 млн га ріллі, забезпечує надходження азоту в ґрунти (загалом 29 млн т на рік) із таких джерел:

• мінеральні добрива — близько 9 млн т, що становить 31%;

• біологічний азот — близько 13 млн т, що становить 44,8%;

• органічні добрива — 7 млн т, що становить 24,2%.

У США біопрепаратами обробляють понад 65% площ бобових культур. Для власних потреб і на експорт виробляють від 14 до 20 млн гектарних порцій азотфіксувальних препаратів.

Широке застосування інокуляції бобових культур бульбочковими бактеріями для підвищення врожаю та поліпшення його якості спонукає науковців до систематичної роботи над удосконаленням симбіотичних властивостей цих бактерій, а отже, ефективності бобово-ризобіального симбіозу. Щоб цілеспрямовано керувати процесом азотфіксації у бобових рослин для створення ефективного симбіозу, потрібно всебічно розуміти перебіг цього процесу. А складність його полягає в тому, що будь-яка генетична ознака бобово-ризобіального симбіозу — це результат взаємодії двох геномів, один з яких належить рослині, а другий — бактерії.

Ці бактерії мають бути спроможними, з одного боку, утворювати на корінні бобових оптимальну кількість бульбочок і забезпечувати високий рівень азотфіксації, а з другого — успішно конкурувати з низькоактивними місцевими расами ризобій та іншою ґрунтовою мікрофлорою, зберігаючи активність за несприятливих умов довкілля. Варто наголосити, що деякі штами бульбочкових бактерій із часом можуть певною мірою втрачати агрономічно корисні властивості, що зумовлює потребу постійного ведення селекції нових високоефективних штамів, які за симбіотичними властивостями переважали б уже відомі.

Генетичною базою для селекції активних штамів бульбочкових бактерій слугують ризобії, виділені з природних біоценозів (аналітична селекція) або отримані за дії різних мутагенів — фізичних і хімічних. Для розширення спектра високоактивних симбіонтів-азотфіксаторів потрібно застосовувати й новітні методи досліджень, у тому числі генно-інженерні та біотехнологічні. Це уможливить створення штамів, здатних утворювати високоефективні симбіотичні системи із широким колом сортів бобових культур, районованих у різних екологічних умовах.

За останні десять років у Інституті фізіології рослин і генетики НАН України створено понад 20 штамів азотфіксувальних мікроорганізмів, захищених авторськими свідоцтвами та патентами України на винаходи. У результаті проведених багаторічних досліджень ми відібрали високоефективні конкурентоспроможні штами бульбочкових бактерій сої, гороху, люпину, нуту, сочевиці, люцерни, конюшини та козлятнику, які забезпечують прибавку врожаю цих культур на 15–22% порівняно зі штамами-стандартами.

За останні десять років у Інституті фізіології рослин і генетики НАН України створено понад 20 штамів азотфіксувальних мікроорганізмів, захищених авторськими свідоцтвами та патентами України на винаходи. У результаті проведених багаторічних досліджень ми відібрали високоефективні конкурентоспроможні штами бульбочкових бактерій сої, гороху, люпину, нуту, сочевиці, люцерни, конюшини та козлятнику, які забезпечують прибавку врожаю цих культур на 15–22% порівняно зі штамами-стандартами.

Колекція штамів симбіотичних і асоціативних азотфіксувальних мікроорганізмів Інституту має статус національного надбання (налічує понад 870 культур) — одна з найбільших в Україні і підтримується у життєздатному стані. До складу колекції входять різні за азотфіксувальною активністю штами та Tn5- мутанти повільно- й швидкорослих симбіотичних азотфіксаторів, селекціоновані як ученими Інституту, так і фахівцями інших наукових установ України та світу. Крім того, в колекційному фонді зберігається низка штамів та ізолятів асоціативних і вільноживучих азотфіксувальних мікроорганізмів. Авторство багатьох із них належить науковцям Інституту фізіології рослин і генетики НАН України.

У цьому колекційному фонді зберігаються й підтримуються цінні біологічні об’єкти — азотфіксувальні мікроорганізми, які мають стратегічно важливе значення для економічного розвитку України. Адже їх використовують для виготовлення біологічних препаратів під бобові та зернові культури, що дає змогу зменшити використання мінеральних добрив і енергетичних ресурсів й знизити негативне навантаження на довкілля.

Концептуальним напрямом розвитку біотехнологій у сільському господарстві є створення оригінальних комплексних композицій багатофакторної дії, що поєднують властивості регуляторів росту рослин, елементів живлення, засобів стійкості рослин до стресів і хвороб, безпечність для довкілля. Прикладом цього є використання мікробних біотехнологій і регуляторів росту рослин природного походження.

У відділі симбіотичної азотфіксації Інституту фізіології рослин і генетики НАН України ведеться робота зі створення та дослідження ефективності дії комплексних композицій на основі компонентів природного (рослинного і бактеріального) походження. Її кінцевою метою є підвищення продуктивності стратегічних для України сільськогосподарських культур (бобові та пшениця) й збереження родючості ґрунтів. В основі створення таких композицій покладено принцип індивідуального добору та максимальної комплементарності складових. Вони можуть містити такі компоненти: культуру ґрунтових азотфіксувальних мікроорганізмів (бульбочкові бактерії або ризосферні діазотрофи), які забезпечують рослину екологічно безпечним біологічним азотом, є джерелом біологічно активних речовин (гормонів, вітамінів, амінокислот тощо) та речовин фунгістатичної й антибактеріальної дії; біологічно активні речовини рослинного або бактеріального походження, що мають широкий спектр біологічної активності, позитивно впливають на розвиток бактеріальної культури в композиції, зокрема підвищують інокуляційне навантаження кінцевого препарату та забезпечують максимальний ступінь реалізації потенціалу рослинно-бактеріальних систем шляхом активізації важливих симбіотичних властивостей мікроорганізмів. Способи посилення симбіотичних властивостей мікроорганізмів, що лежать в основі створення комплексних композицій, захищені патентами України.

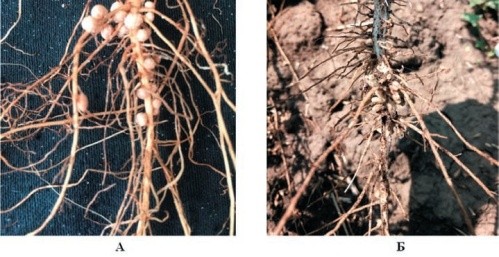

Науковці Інституту із використанням класичних і сучасних технологій створили препарати нового покоління — Ризостим та Ризостим-М (рідка та порошкоподібна форма) для бобових культур. Біологічною основою препаратів є запатентовані високоефективні штами бульбочкових бактерій, які характеризуються підвищеною продукцією екзополісахаридів та стійкістю до несприятливих факторів довкілля, мають інтенсивнішу азотфіксувальну активність (в 1,5–2 рази), вірулентність (на 10–20%), сприяють збільшенню врожаю зерна на 12–14,5% порівняно з класичними препаратами. Після збирання врожаю у ґрунті та пожнивних рештках залишається високий уміст азотних сполук органічного походження. Високу ефективність Ризостиму і Ризостиму-М забезпечують: комплекс біополімерних сполук рослинного походження, які пришвидшують формування симбіозу, активізують процес біологічної фіксації молекулярного азоту та підвищують стійкість рослин до несприятливих факторів довкілля, а також унікальний компонент, який поліпшує прилипання бактерій до насіння й подовжує їхнє зберігання на насіннєвій поверхні. Мікробні препарати, створені на основі штамів бульбочкових бактерій, стійких до дії сучасних фунгіцидів, дають змогу проводити завчасну обробку насіння та використовувати інокулянт сумісно із засобами захисту рослин для протруювання насіння (рис. 2).

Науковці Інституту із використанням класичних і сучасних технологій створили препарати нового покоління — Ризостим та Ризостим-М (рідка та порошкоподібна форма) для бобових культур. Біологічною основою препаратів є запатентовані високоефективні штами бульбочкових бактерій, які характеризуються підвищеною продукцією екзополісахаридів та стійкістю до несприятливих факторів довкілля, мають інтенсивнішу азотфіксувальну активність (в 1,5–2 рази), вірулентність (на 10–20%), сприяють збільшенню врожаю зерна на 12–14,5% порівняно з класичними препаратами. Після збирання врожаю у ґрунті та пожнивних рештках залишається високий уміст азотних сполук органічного походження. Високу ефективність Ризостиму і Ризостиму-М забезпечують: комплекс біополімерних сполук рослинного походження, які пришвидшують формування симбіозу, активізують процес біологічної фіксації молекулярного азоту та підвищують стійкість рослин до несприятливих факторів довкілля, а також унікальний компонент, який поліпшує прилипання бактерій до насіння й подовжує їхнє зберігання на насіннєвій поверхні. Мікробні препарати, створені на основі штамів бульбочкових бактерій, стійких до дії сучасних фунгіцидів, дають змогу проводити завчасну обробку насіння та використовувати інокулянт сумісно із засобами захисту рослин для протруювання насіння (рис. 2).

Ще однією інноваційною розробкою Інституту є інокулянт для зернових культур — Азолек. Препарат містить запатентований штам асоціативних азотфіксувальних мікроорганізмів і комплекс протеїнів зародків пшениці, які посилюють взаємодію рослин і мікроорганізмів, сприяють реалізації потенціалу продуктивності зернових культур. За результатами багаторічних досліджень доведено ефективність використання препарату в сучасних технологіях вирощування пшениці (рис. 3).

Застосування комплексної бактеріальної композиції, яка включає декілька мікроорганізмів (поліінокуляція) для інокуляції насіння пшениці ярої та озимої, підвищує зернову продуктивність культур у середньому на 12–18%. Водночас мінеральні добрива використовуються в межах фізіологічного оптимуму для культур.

Застосування комплексної бактеріальної композиції, яка включає декілька мікроорганізмів (поліінокуляція) для інокуляції насіння пшениці ярої та озимої, підвищує зернову продуктивність культур у середньому на 12–18%. Водночас мінеральні добрива використовуються в межах фізіологічного оптимуму для культур.

Слід зазначити, що позитивний вплив мікроорганізмів-азотфіксаторів на рослину не обмежується лише покращенням її азотного живлення. Бактеризація сприяє трансформації важкорозчинних сполук ґрунту, в тому числі фосфорних, у форми, що легко засвоюються рослинами, і т.ч. покращує їхнє живлення. Особливо це актуально для чорноземних ґрунтів, які є зафосфаченими, а фосфор, який у них міститься, є недоступним для рослин. Окрім того, бактеріальні препарати містять фізіологічно активні речовини (гормони, вітаміни, амінокислоти, стимулятори росту рослин та ін.), які мають здатність безпосередньо регулювати ріст рослин. Зокрема суттєво поліпшують використання добрив (на 20–30%) завдяки розростанню кореневої системи та підвищенню її поглинальних властивостей. Краще розвинута коренева система відчутно впливає на здатність озимих зернових культур до перезимівлі. Крім того, потужна коренева система здатна проникати в нижні горизонти ґрунтового профілю та забезпечувати рослини вологою за умови її дефіциту й сприяти підвищенню продуктивності сільськогосподарських культур у посушливих умовах. Важливим є те, що корисні мікроорганізми, заселивши корені, не допускають патогенні мікроорганізми до інфікування рослини, підвищуючи її стійкість до хвороб. Отримані показники свідчать про те, що насіння, зібране з бактеризованих рослин, менше заражається збудниками різних хвороб, особливо викликаних грибами. Відзначено, що застосування біопрепаратів поліпшує якість посівного матеріалу — зростає енергія проростання та схожість насіння, а також сприяє активізації фотосинтезу в бактеризованих рослинах.

Завданням виробництва бактеріальних добрив є максимальне накопичення життєздатних клітин, збереження їхньої життєздатності на всіх стадіях технологічного процесу, приготування на їхній основі готових форм препарату зі збереженням активності мікроорганізмів упродовж гарантійного терміну використання. Лише в такий спосіб отримані біопрепарати забезпечують реальний успіх у рослинництві, неякісні ж можуть дискредитувати саму ідею біологізації землеробства.

В Україні мікробним (біологічним) препаратам, як передовому інноваційному напряму аграрної діяльності, фахівці господарств приділяли й приділяють найпильнішу увагу, і ці препарати стають дедалі популярнішими. Однак останнім часом за використання мікробіологічних азотфіксувальних препаратів виникають деякі питання, пов’язані з тим, що одні сільськогосподарські підприємства досягають досить високих результатів, тоді як інші часто мають збитки. Причин цьому може бути багато, але головними, на думку фахівців-мікробіологів, можуть бути як недостатньо високий рівень професіоналізму агровиробників у господарствах, що використовують ці препарати. Зокрема, це стосується як самого вибору препаратів, так і їхнього поєднання із засобами захисту рослин, мінеральними добривами та мікроелементами, так і появи на українському ринку мікробних біопрепаратів невисокої якості та часто сумнівного походження, застосування яких може дати непередбачувані результати.

В Україні мікробним (біологічним) препаратам, як передовому інноваційному напряму аграрної діяльності, фахівці господарств приділяли й приділяють найпильнішу увагу, і ці препарати стають дедалі популярнішими. Однак останнім часом за використання мікробіологічних азотфіксувальних препаратів виникають деякі питання, пов’язані з тим, що одні сільськогосподарські підприємства досягають досить високих результатів, тоді як інші часто мають збитки. Причин цьому може бути багато, але головними, на думку фахівців-мікробіологів, можуть бути як недостатньо високий рівень професіоналізму агровиробників у господарствах, що використовують ці препарати. Зокрема, це стосується як самого вибору препаратів, так і їхнього поєднання із засобами захисту рослин, мінеральними добривами та мікроелементами, так і появи на українському ринку мікробних біопрепаратів невисокої якості та часто сумнівного походження, застосування яких може дати непередбачувані результати.

Технологія застосування біологічних препаратів проста. Обробку насіння проводять у день висіву або напередодні сівби механізовано, із застосуванням машин для протруєння. Для цього можна також використовувати бетонозмішувачі, спецпристрої до сівалок. У фермерських чи невеликих господарствах можлива ручна обробка посівного матеріалу. Допускається спільна обробка насіння біопрепаратами й малотоксичними фунгіцидами, але краще протруювати насіння завчасно. За потреби бактеризації протруєного насіння доцільно подвоїти дозу біопрепарату.

Технологія застосування біологічних препаратів проста. Обробку насіння проводять у день висіву або напередодні сівби механізовано, із застосуванням машин для протруєння. Для цього можна також використовувати бетонозмішувачі, спецпристрої до сівалок. У фермерських чи невеликих господарствах можлива ручна обробка посівного матеріалу. Допускається спільна обробка насіння біопрепаратами й малотоксичними фунгіцидами, але краще протруювати насіння завчасно. За потреби бактеризації протруєного насіння доцільно подвоїти дозу біопрепарату.

Крім того, можливе зниження ефективності іноземних препаратів у разі застосування їх вітчизняними агровиробниками через те, що основу таких препаратів становлять активні мікроорганізми, які, на відміну від вітчизняних мікробних агентів, не адаптовані до ґрунтово-кліматичних умов України та сортів культурних рослин української селекції. На зниження ефективності біопрепаратів впливають також екстремально несприятливі показники температури й вологості ґрунту, дисбаланс або дефіцит поживних речовин і хімічні пошкодження рослин.

Тому для ефективного використання сучасних інноваційних біопрепаратів потрібна співпраця з їхніми виробниками у формі фахових консультацій і аналізу причин у разі отримання низьких результатів від застосування біоінокулянтів. Подолання наведених ускладнень може істотно підвищити як урожайність, так і економічну ефективність.

Вирощування агрокультур без застосування бактеріальних добрив — це нереалізовані можливості й неефективно використані ресурси. А максимальну віддачу від рослин (як урожай, так і післядію для наступних культур) можна одержати лише за умови грамотного застосування сучасних бактеріальних (мікробних) добрив у агровиробництві. Збільшення виробництва та застосування якісних бактеріальних добрив дасть змогу отримувати екологічно чисту продукцію рослинництва, сприятиме зниженню антропогенного (хімічного) навантаження на екосистеми та відновленню родючості ґрунтів.

С. Коць, член-кореспондент НАН України, д-р біол. наук, професор, заввідділом симбіотичної азотфіксації, Інститут фізіології рослин і генетики НАН України

Журнал «Пропозиція», №7-8, 2020 р.