Хвороби нуту і заходи боротьби з ними

Якщо визначити головну проблему, яка останнім часом є вирішальною за вирощування нуту, то це його хвороби. Саме подальше зростання та концентрація посівних площ може призвести до швидкого наростання кількості хвороб, які зведуть нанівець усі надії на отримання врожаю цієї культури.

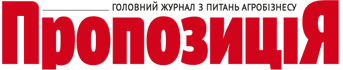

На нуті в світі виявлено понад 50 хвороб, в Україні, на щастя, найпоширенішими й шкідливими є лише дві — це аскохітоз та в’янення (фузаріози) (рис. 1). Вирішальним у цьому питанні є сорт, який має бути стійким або толерантним як до хвороби в цілому, так і до конкретних місцевих рас. Неконтрольоване ввезення несертифікованого насіння з-за кордону, що спостерігають цього року, може спричинити проникнення в країну нетипових для нашого регіону збудників та поширення нових небезпечних хвороб нуту.

Інфекції насіннєвого матеріалу

Поверхня насіння польових культур заселена великою кількістю мікроорганізмів, більшість із яких — гриби та бактерії. Насіння взагалі є сприятливим середовищем для зберігання та живлення різних видів мікроорганізмів. Здебільшого вони потрапляють на насіння за його формування, очищення та зберігання. Через насін-ня передається понад 60% збудників хвороб.

Травмоване насіння більшою мірою страждає від життєдіяльності фітопатогенних грибів порівняно із нетравмованим; мікротріщини є своєрідним сховищем для спор збудників хвороб.

Основними грибними інфекціями насіння нуту є фузаріоз (фузаріозна коренева гниль), аскохітоз та пероноспороз. Головними джерелами інфекції є уражене насіння, рослинні рештки, ґрунт, де гриби зберігаються у вигляді конідій або міцелія. Чітко виявлений високий ступінь кореляції між зростанням рівня зараження грибами насіння та зниженням його схожості.

Другою за значенням групою мікроорганізмів, які живуть та спричинюють хвороби насіння, є бактерії; хвороби, які індукуються ними, називають бактеріо-зами. Джерела бактеріальної інфекції різні. Фітопатогенні бактерії зберігаються на поверхні й усередині насіннєвого матеріалу, й відповідно до цього виріз-няють внутрішнє і поверхневе зараження. Останнє відбувається під час збирання урожаю, внутрішнє — у період вегетації рослин шляхом проникнення бактерій по судинах.

Хвороби, які викликають патологічний процес у рослин. Різноманітні умови вирощування сільськогосподарських культур спричинюють їхнє ураження багатьма інфекційними хворобами. Їх викликають різні мікроскопічні організми, зокрема гриби, бактерії, віруси, мікоплазми. Головною їхньою рисою є здатність передавати інфекцію від уже хворої рослини до здорової. Втім, кожному патогену характерне своєрідне захворювання, яке відрізняється певними специфічними симптомами.

Основні хвороби нуту

Кореневі гнилі (фузаріозна коренева гниль і в’янення). Хвороба поширена в усіх регіонах вирощування цієї культури, ураженість посівів сягає до 90, а втрати урожаю — до 25–50% а інколи й більше. Збудниками є недосконалі гриби роду Fusarium, Verticillium і Rhizoctonia. Найпоширенішими на нуті є F. oxysporum f. ciceri Schlecht, F. solani f. ciceri (Nart) App. et Wr., F. culmorum Sacc., F. avenaceum Sacc., V. lateritium Kleb., V. dachliae Kleb., V. albo-atrum Kleb. Серед наведених вище видів Fusarium на нуті частіше за все зустрічають F. oxysporum f. сiceri. Останніми роками визначена наявність численних рас цього патогену, які за дією на культуру поділяються на дві групи. Серед них шість (1 А, 2, 3, 4, 5 і 6) спричинюють в’янення й засихання рослин, тоді як дві (0 і 1 В/С) призводять лише до пожовтіння надземних органів. Отже перша група рас є більш шкодочинною. Від кореневих гнилей можуть потерпати рослини протягом усього вегетаційного періоду. Особливо небезпечна хвороба для сходів, у разі ураження яких відбувається загнивання проростків, коренів і сім’ядоль. У молодих рослин спочатку буріє та потовщується підсім’ядольне коліно, а потім — прикоренева частина стебла чи головний (стержневий) корінь. Згодом місця ураження набувають темно-коричневого кольору, на них утворюються виразки й тріщини різної глибини. Однак найвираженіші симптоми — у фазі цвітіння, коли спочатку поникає верхівка, в’януть, скручуються, а іноді й опадають листки. Дуже часто має місце їхнє пожовтіння або почервоніння, а згодом й опадання. Як наслідок — кількість сформованих бобів невелика, до того ж із дрібним недорозвиненим насінням. Рослини легко вириваються з ґрунту, пригнічені — часто гинуть.

Джерелами хвороби можуть бути рослинні рештки, ґрунт, але, головним чином, найбільшу шкоду спричинює інфіковане патогенами насіння.

Джерелами хвороби можуть бути рослинні рештки, ґрунт, але, головним чином, найбільшу шкоду спричинює інфіковане патогенами насіння.

На всіх зернобобових культурах кореневі гнилі також виявляють у вигляді трахеомікозного в’янення, ураження бобів та насіння. Характерні симптоми хвороби: спочатку листя втрачає тургор, стебло у прикореневій частині стає темно-коричневим, верхівка його поникає, а потім відбувається швидке усихання рослин. Судини коріння, стебла, черешків, листя і квітконіжок ураженої культури набувають червоно-коричневого відтінку. Голов-ний корінь зовнішньо має здоровий вигляд, а дрібні корінці буріють і засихають. За поперечного розрізу коренів та стебла помітне побуріння судин, які заповнюються гіфами гриба. За вологої погоди в основі стебла уражених рослин спостерігають білі, помаранчеві й рожеві подушечки. Такі рослини легко вириваються з ґрунту. Перед дозріванням насіння спровокований вологою погодою розвиток фузаріозу спричинює знебарвлення стулок бобів й утворення на них і насінні нальоту білого, помаранчевого й рудого кольору кількох видів фузаріїв. Насіння уражених бобів щупле, часто зі зморшкуватою шкіркою, втрачає схожість.

Фузаріозна коренева гниль і в’янення є надзвичайно шкідливими для культури. Так, у фазі повних сходів маса сильно уражених рослин зменшується в 1,5–2,0 рази, кількість азотфіксуючих бульбочок на коренях падає в 2,0–2,2 разу порівняно зі здоровими рослинами. У фазі цвітіння ці показники знижуються відповідно в 2,5–3,0 і 2,5 разу. Коефіцієнт шкідливості в різні роки коливається в межах 62–69, а втрати урожаю сягають 34–50%.

Фузаріозна коренева гниль і в’янення є надзвичайно шкідливими для культури. Так, у фазі повних сходів маса сильно уражених рослин зменшується в 1,5–2,0 рази, кількість азотфіксуючих бульбочок на коренях падає в 2,0–2,2 разу порівняно зі здоровими рослинами. У фазі цвітіння ці показники знижуються відповідно в 2,5–3,0 і 2,5 разу. Коефіцієнт шкідливості в різні роки коливається в межах 62–69, а втрати урожаю сягають 34–50%.

За дуже високих температур (≥30°С) і водного стресу нут може уражати суха гниль коріння, яку спричинює Rhizoctonia bataticola. Хвороба проявляється в період репродуктивності росту, що суттєво знижує врожай насіння.

Аскохітоз дуже розповсюджений у районах вирощування нуту та є однією з найшкодочинніших хвороб у зонах з помірним кліматом. Збудник хвороби — мікоспоровий гриб Ascochyta rabiei (Pass.) Labrousse. Різке зменшення площ вирощування нуту на Північному Кавказі та в інших степових посушливих регіонах колишнього СРСР у 60-і роки ХХ сторіччя було пов’язане з епіфітотією аскохітозу, який у зв’язку з відсутністю стійких сортів майже повністю знищив урожай. За сприятливих умов для розвитку патогену втрати врожаю можуть сягати 100%. Основними джерелами інфекції є уражені рештки, на яких зберігаються пікніди, й уражене насіння, в якому знаходиться грибниця патогену. Патогенез інтенсивніше розвивається за тривалої прохолодної та дощової погоди. Особливістю дії патогену є те, що він спочатку вбиває живі клітини надземних частин рослини, а потім використовує змертвілі тканини для свого живлення.

Під час умов висіву зараженого насіння в ґрунт пошкоджується точка росту молодих рослин, за цих умов сходи або гинуть, або на них утворюються слабко розвинені бокові малопродуктивні пагони. На таких пагонах боби зазвичай не формуються, а якщо все ж таки утворюються, то мають щупле насіння. Перші симптоми аскохітозу з’являються на стеблах, листках і бобах у вигляді світло-зелених округлих або продовгуватих плям, які згодом стають сірими, сіро-бурими з бурою каймою, іноді з вузьким темним обідком (рис. 2). За значного ураження листки жовтіють, в’януть й опадають. Плямистість на стеблах спричинює їхній перелом, внаслідок чого верхівки таких пагонів в’януть. Патоген (Ascochyta rabiei Labr.) у місцях плям формує концентричні кола темно-коричневих або чорних пікнід діаметром 62–212 мкм. Пікноспори одноклітинні, рідше — двоклітинні, циліндричні або яйцеподібні, розміром 6–16х3,4–5,6 мкм. Гриб має також сумчасту стадію — Mycosphaerella rabiei Kovacz., тому його відносять до родини Mycosphaerellaceae, порядку Dothideales. Збудник формує кулясті псевдотеції (діаметром 90–180 мкм) із циліндричними сумками (65–85х9–10 мкм), в яких безладно розташовані двоклітинні сумкоспори (13–14х5–6 мкм). Відомо, що аскохітоз на нуті спричинює також і A. pisi Lib.

Пікноспори збудників аскохітозу бобових культур починають проростати і як наслідок — уражують рослини за вологості повітря вище 90% і температури понад 4°С. Однак інтенсивний розвиток хвороби спостерігають у період сильних дощів за температури повітря 20…25°С. За таких умов пікніди рясно виділяють пікноспори, які легко переносяться вітром і краплинами дощу на здорові рослини, уражуючи їх.

Інкубаційний період хвороби залежить від температури й виду патогену: для A. pisi — шість-вісім діб за температури 20…25°С; для A. rabiei — дві-чотири доби. Чергування вологої та сухої погоди пригнічує розвиток аскохітозу, а за температури понад 35°С його дія припиняється. Патоген у вигляді грибниці часто проникає в насіння доволі глибоко (до 2,5–3,2 мкм), що пояснює неповну ефективність насіннєвого протруювання. На рослинних рештках гриби зберігаються у вигляді пікнідіального спороношення, деякі — у сумчастій стадії, грибниці й аскоспор. Останні можуть перебувати в ґрунті тривалий час (три-чотири роки), що є першопричиною виникнення хвороби за відсутності патогену на насінні. Гриб упродовж усієї вегетації зберігає здатність уражувати наймолодші, життєздатні частини рослин — листки, черешки, плодоніжки та стулки зав’язі й зелених бобів. У польових умовах первинне ураження відбувається в ранні фази. Сходи або молоді рослини зазвичай гинуть і стають джерелом повторного ураження. До фази цвітіння та плодоутворення посіви накопичують велику кількість інфекції через опалі уражені листки та їхні черешки, а у фазі плодоутворення й на початку дозрівання спостерігаємо найбільший розвиток хвороби: насіння стає щупле з меншою енергією проростання та поганою схожістю, пригнічується дозрівання рослин. Отже залежно від ступеня розвитку хвороби схожість насіння знижується в 2–3 рази, недобір урожаю становить 20–25, а іноді й 40%. Калійні добрива, внесені під бобові культури збільшеними нормами, зменшують рівень розповсюдження та шкодочинність аскохітозу в 1,5–4,5 разу.

Іржа (Uromyces ciceris-arietini (Grognot) Boyer. et Jacr.). Гриб має вузьку спеціалізацію та уражує тільки нут, зокрема у фазі бутонізації — цвітіння. Шкідливість цієї хвороби значно нижча, ніж аскохітозу, і проявляється в загальному ослабленні фотосинтетичної активності рослин. У роки за великої кількості опадів упродовж вегетації нуту, що створюють сприятливі умови для розвитку іржі, врожайність культури через ураження знижується до 15%, оскільки у хворих рослин порушується фотосинтез, листя передчасно жовтіє та опадає. Зауважено, що на пізніх посівах шкодочинність хвороби суттєво зростає.

Слід зазначити, що сорти нуту вітчизняної селекції толерантні до цієї хвороби, ураження виробничих посівів досі не було виявлено. Чого не скажеш про іноземні сорти. Випадок з практики: отримавши велику іноземну колекцію нуту, ми посіяли його в карантинному розсаднику та для порівняння через кожні 10 рослин висівали вітчизняний сорт в якості стандарту. Після рясних дощів у фазі бутонізації все насіння іноземної селекції було уражене іржею на 100%, а у сортів-стандартів не виявлено жодних ознак ураження, вони були зелені.

Іржа проявляється зазвичай на нижній частині листків у вигляді жовтувато-коричневих пустул, які розкидані або розміщені кільцем біля центральної великої пустули, уредоспори округлі, розміром 17–29 мкм, жовто-бурого кольору. Під час дозрівання пустули стають темно-бурими, телейтоспори в них округлі (18–28х14–24 мкм) на безкольоровій ніжці. На нуті розвиваються тільки уредо- й телейтоспори.

Сіра пліснява, збудником якої є Botrytis cinerea Pres., найпоширеніша в Індії, Австралії, Бангладеш, Непалі та Пакистані. В Україні масовості цієї хвороби ще немає, але згодом її ареал може поширитися. Завдяки цій деструктивній хворобі суттєво знизились площі нуту в Бангладеш і Непалі. Сіра пліснява поки що вивчена слабо, тому, щоб уникнути її розповсюдження в нашій країні, слід проводити систематичні спостереження в польових умовах. Особливо це важливо, коли в країну завозять значну кількість іноземного насіннєвого матеріалу.

Разом із зростанням площ під нутом збільшується й спектр збудників хвороб, що стають украй небезпечними та шкідливими.

Інтегрований захист нуту від хвороб

Основою інтегрованого захисту будь-якої сільськогосподарської культури від хвороб є дотримання правильної сівозміни та оптимізація структури посівних площ. Задля обмеження поширення й розвитку грибних захворювань насиченість сівозміни нутом не має бути перевищена 10%. Цю культуру слід висівати по кращих попередниках (озимі й ярі зернові колосові та просапні культури, які залишають після себе мало бур’янів і не мають спільних збудників хвороб). Обов’язковим є дотримання просторової ізоляції між товарними і насіннєвими посівами, між полями нуту та іншими зернобобовими культурами й багаторічними бобовими травами, добір і вирощування високопродуктивних хворобостійких сортів.

Ерикоїдний тип рослин та широкорядний посів сприяє кращій циркуляції повітря, знижує його зволоженість, завдяки чому зменшує рівень ушкодження патогенами. У нашому інституті вже створені сорти, яким характерний такий габітус куща.

Ретельна підготовка поля (лущення, зяблева оранка з вирівнюванням площі, передпосівна культивація з одночасним проведенням сівби в оптимальні строки), внесення збалансованих доз мінеральних добрив, знищення сходів бур’янів-резерваторів бактеріальної та вірусної інфекції сприяє обмеженню осередків збудників хвороб та зниженню чисельності шкідників.

Обмеження насіннєвої інфекції збудників грибних і бактеріальних хвороб — один із головних факторів отримання здорових сходів, підвищення їхньої стійкості до хвороб та інших стресових чинників, збільшення урожайності, поліпшення якості продукції. У Селекційно-генетичному інституті минулими роками проведено низку експериментів із використанням для протруєння інфікованого насіння нуту сучасних протруйників. За результатами дослідів виявлений значний розбіг ефективності препаратів, тому питання токсичності діючих речовин, а також вплив препарату на розвиток бульбочкових бактерій залишається складною проблемою.

У досліджених рослин за ефективної обробки збільшені розміри проростків, корінців і накопичення сухої маси. Порівняно з контрольним варіантом довжина проростків збільшилась на 17–38, корінців — на 36–45%, а накопичення сухої маси — на 13–24%. Втім, до завершення досліду корінці залишались чистими від інфекції й здоровими. У той же час у контрольному варіанті вже на п’яту добу інфекція уражувала ростильні повністю, що спричинило зараження навіть здорових проростків.

У польових умовах визначали вплив протруйників на польову схожість і продуктивність рослин, а також рівень токсичності щодо бульбочкових бактерій. Насіння дослідних сортів обробляли перед сівбою штамом Н 18, який є найефективніший з-поміж інших.

Усі препарати позитивно вплинули на польову схожість насіння нуту, підвищивши її на 17–29% порівняно із контролем. У досліджених варіантах спостерігали подовження тривалості вегетаційного періоду на 3–8 діб і збільшення висоти рослин на 4–9 см (10–20%). Приріст урожаю насіння до 26% спостерігали в усіх варіантах досліду.

Усі препарати позитивно вплинули на польову схожість насіння нуту, підвищивши її на 17–29% порівняно із контролем. У досліджених варіантах спостерігали подовження тривалості вегетаційного періоду на 3–8 діб і збільшення висоти рослин на 4–9 см (10–20%). Приріст урожаю насіння до 26% спостерігали в усіх варіантах досліду.

Для нуту як зернобобової культури одним із немалозначимих чинників вибору протруйників є їхній вплив на бульбочкові бактерії. Нами проведено ряд дослідів із визначення кращих препаратів, які можна рекомендувати для інтенсивної технології вирощування нуту. На жаль, жоден з них поки що не зареєстрований на нуті. Тому ми взяли на себе відповідальність за дослідження та випробовування сучасних фунгіцидних, фунгоінсектицидних протруйників, фунгіцидів для вегетуючих рослин, а також рістрегулюючих речовин на нуті. Ми цілком впевнені й рекомендуємо найефективніші та найбезпечніші протруйники насіння нуту, серед яких є чисті фунгіцидні та, що цікавіше, найсучасніші фунгоінсектицидні препарати.

Вибір протруйника залежить від спектра фунгіцидної дії та рівня захисної спроможності діючої речовини препарату щодо збудників на основі фітоекспертизи насіння, апробації насіннєвих посівів із урахуванням зональних рекомендацій.

За наявності бактеріальної інфекції бажані результати можна отримати за обробки препаратами на основі діючих речовин беноміл (Фундазол, 2 кг/т), карбоксин + тирам (Вітавакс 200 ФФ, 2,5 л/т), тирам (ТМТД, 7,0 л/т). За наявності грибкової інфекції рекомендовано застосовувати препарати з діючою речовиною флудиоксаніл (Максим 025 FS, 1,0 л/т), протіоконазол + тебуконазол (Ламардор, 0,2 л/т), протіоконазол + тебуконазол + флуопірам (Ламардор Про, 0,5 л/т), флудиоксоніл + ципроконазол (Максим Стар, 1,5 л/т), флутриафол + імазаліл + тіабендазол (Вінцит Форте, 1,25 л/т), тебуконазол + прохлораз (Оріус універсал ES, 1,75–2,0 л/т), мефеноксам + тебуконазол (Сертікор, 1,2 л/т), тебуконазол + тіабендазол (Віал Траст, 0,4–0,5 л/т). Для запобігання пошкодженню шкідниками насіння та проростків слід використовувати інсектицидні протруйники на основі діючої речовини імідоклоприд (Табу, 0,5 л/т). Високоефективними є й фунгоінсектицидні протруйники Юнта Квадро (клотіанідин + імідоклоприд + протіоконазол + тебуконазол, 1,5 л/т) і Селест Топ (дифеноконазол + флудиоксоніл + тіаметоксам, 1,0 л/т). Це новий, відпрацьований нами крок у системі захисту нуту й інших зернобобових культур проти хвороб не лише насіння, а й проростків протягом вегетації. Останні захищені від розвитку кореневої гнилі, особливо фузаріозної, значно стійкі проти стебло-листкових гнилей й аскохітозу. Важливо, що вищезазначені препарати не мають негативного впливу на утворення рослинами нуту бульбочок, до того ж поліпшують фізіологічні показники насіння.

Корисним буде додавання до протруйника рістрегулюючих речовин: Біолан (20 мл/т), Біосил (20 мл/т), Радостим (250 мл/т). Новітньою розробкою є додавання рістрегуляторів із біозахисним ефектом Регоплант (250 мл/т) або Стімпо (20 мл/т). Стосовно інокулянтів зазначимо, що їхнє використання є абсолютною необхідністю, але заходи щодо протруєння насіння й інокуляції потрібно розділити за часом.

Корисним буде додавання до протруйника рістрегулюючих речовин: Біолан (20 мл/т), Біосил (20 мл/т), Радостим (250 мл/т). Новітньою розробкою є додавання рістрегуляторів із біозахисним ефектом Регоплант (250 мл/т) або Стімпо (20 мл/т). Стосовно інокулянтів зазначимо, що їхнє використання є абсолютною необхідністю, але заходи щодо протруєння насіння й інокуляції потрібно розділити за часом.

Протруєння проводять не пізніше, ніж за два тижні до сівби, а інокуляцію — безпосередньо перед висівом насіння. За такого підходу вплив протруйника на інокулянт буде мінімальним. За відсутності часу для перерви між обробкою протруйником та бульбочковими бактеріями слід збільшувати вдвічі норму бульбочкових бактерій.

Досвід вирощування нуту останніми роками дав змогу оцінити значимість у загальній технологічній схемі прийому фунгіцидної обробки вегетуючих рослин, особливо перед цвітінням або на початку формування бобів. За інтенсивної технології вирощування культури виправдано мінімум дві фунгіцидні обробки. Значну кількість урожаю вдалося зберегти завдяки застосуванню препарату Коронет (трифлоксистробин + тебуконазол). Наразі ми можемо пропонувати до застосування такі варіанти:

Перший варіант — без протруєння насіння (у разі, коли насіння не інфіковане): у фазі 2–4 листків провести першу обробку — Коронет (0,5 л/га) + Меро (0,4 л/га), другу обробку — Коронет (0,6 л/га) + Меро (0,4 л/га) — у фазі початку формування бобів.

Другий варіант — протруєння насіння одним із вищенаведених протруйників, а далі — фунгіцидна обробка у фазі бутонізації (на вибір одним із препаратів): Коронет (0,6 л/га) + Меро (0,4 л/га), Імпакт Т (флутріафол + тебуконазол, 0,6–1,0 л/га), Луна Експіріенс (флуопірам + тебуконазол, 0,35–0,75 л/га), Натіво (трифлоксистробін + тебуконазол, 0,25–0,35 кг/га), Колосаль Про (протіоконазол + тебуконазол, 0,7–0,9 л/га), Фолікур або Колосаль (тебуконазол, 250 г/л, 0,75–1,0 л/га) і друга обробка у фазі «початок бобоутворення»: Спіріт (епоксиконазол + азоксистробін, 0,5–0,7 л/га), Супрім 400 (тебуконазол + прохлораз, 0,75–1,5 л/га).

Висновок

Обробку рослин фунгіцидами можна поєднувати з позакореневим підживленням рослин баковою сумішшю добрив. Це активує в рослині антистресові механізми, підвищує її стійкість проти шкодочинних об’єктів і збільшує продуктивність.

О. Бушулян, канд. с.-г. наук, старш. наук. співробітник, заступник директора з наукової роботи Селекційно-генетичного інституту — Національного центру насіннєзнавства та сортовивчення

Інформація для цитування

Принц бобового царства. Хвороби нуту та боротьба з ними/ О. Бушулян// Пропозиція/ — 2017. — № 6. — С. 109-113