Обрізування виноградників

Обрізування кущів винограду розпочинають у другій-третій декаді лютого — в дні, коли температура повітря не опускається нижче -6…8 °С.

За структурною формулою врожаю винограду обрізування кущів суттєво впливає на розвиток пагонів, коефіцієнт плодоношення та середню масу грона. В результаті проведення такої операції задають певне навантаження кущів вічками або плодовими стрілками. Основна мета — залишити на виноградній рослині оптимальну кількість вічок (стрілок), за якої пагони з відповідною сортовою продуктивністю забезпечуватимуть отримання належного врожаю без послаблення сили росту кущів.

Структурна формула врожаю винограду відповідає такому рівнянню:

де Угосп. — урожай грон із гектара (т);

Nк. — кількість кущів на гектар (штук);

Nпаг. — кількість пагонів на кущ (штук);

Kпл. — коефіцієнт плодоношення (відношення кількості грон до числа розвинених пагонів);

Мгр. — середня маса грона (г);

0,00001 — коефіцієнт для перерахунку врожаю у тоннах.

Кількість кущів винограду на одиницю площі насаджень для одного й того самого сорту може бути різною залежно як від площі живлення кущів, так і зрідженості насаджень. Показники середньої кількості пагонів на кущах, коефіцієнта плодоношення сорту та середньої маси грона відносно стабільні для окремих сортів винограду, але на їхнє значення сильно впливають ґрунтові та погодні умови середовища, а також технологія вирощування.

Виходячи з компонентів структурної формули врожаю винограду, врожайність насаджень залежить від кількості кущів на одиницю площі та пагонів, що розвинені на кущах, а також продуктивності одного пагона, що визначається множенням коефіцієнта плодоношення сорту винограду на його середню масу грона.

Обрізування кущів винограду

Науковий підхід до обрізування кущів винограду передбачає визначення сили росту кущів, потужності закладання ембріональних суцвіть у бруньках, ступеня пошкодження вічок після перезимівлі. На основі отриманих даних визначають оптимальне навантаження кущів винограду вічками, довжину плодових стрілок і тип плодових ланок.

Ступінь розвитку кущів винограду визначають, як правило, в осінній період, після завершення фенологічної фази винограду — листопаду. Для цього на виноградних ділянках окремих сортів оглядають не менш як десять середніх кущів, на яких проводять обліки кількості тогорічних плодових стрілок та однорічних пагонів, що на них розвинулись. За даними І.В. Міхайлюка, оптимальним вважається розвиток кущів, коли на одній тогорічній плодовій стрілці розвинулась така кількість середніх пагонів: 2 — на сортах із гронами малого розміру, 2,5 — із середніми та 3 — великими. Середніми вважають пагони завдовжки не менш як 100–120 см та завтовшки від 6 до 10–12 мм залежно від сили росту сорту.

Якщо під час оцінювання встановлено, що розвиток пагонів на тогорічних плодових стрілках відповідає значенням оптимального розвитку, то навантаження кущів встановлюють на рівні попереднього року. У разі якщо рівень розвитку відхиляється від оптимальних значень, навантаження кущів плодовими стрілками розраховують за таким рівнянням:

де К — навантаження плодовими стрілками на кущ винограду без урахування пошкоджень вічок (шт.);

N — кількість середніх пагонів на кущ винограду (шт.);

n — фактична кількість середніх пагонів, що розвинені на тогорічній плодовій стрілці (шт.);

p — оптимальна кількість середніх пагонів, яка має бути розвинена на тогорічних плодових стрілках у розрізі за сортогрупами, що різняться розміром грон винограду.

Кількість середніх пагонів визначають так: два слабкі однорічні пагони дорівнюють одному середньому, два сильні — двом середнім. За перерахунковими коефіцієнтами можна підрахувати потрібну кількість середніх пагонів, для прикладу: якщо кущ винограду із 14 середніми пагонами, 6 сильними (що дорівнює 12 середнім) та 20 слабкими (дорівнює 10 середнім) повинен мати 36 середніх пагонів.

Під час обрізування слід забезпечити таке навантаження кущів винограду плодовими стрілками, щоб у наступному вегетаційному періоді з них розвинулось число пагонів, що відповідає середнім пагонам за силою росту. Однак за використання в технології вирощування винограду окремих додаткових прийомів (внесення добрив та зрошення) навантаження кущів слід збільшити приблизно на 20%.

Довжина обрізування

Для визначення оптимальної довжини обрізування плодових стрілок винограду слід брати до уваги рівень закладання ембріональних суцвіть у бруньках. Цей процес та диференціація зачатків суцвіть відбуваються протягом вегетації рослин і призупиняються в період їхнього спокою та відновлюються навесні за умови тривалого періоду сокоруху (але не більш як 10% сумарної кількості закладених зачатків суцвіть). Таким чином після завершення фенологічної фази листопаду можна визначити рівень закладання ембріональних суцвіть у бруньках винограду, на підставі даних якого неважко розрахувати показник потенційного врожаю на майбутній сезон та потрібну довжину обрізування плодових стрілок у розрізі за сортами винограду.

Для визначення ембріональної плодоносності вічок із виноградної ділянки відбирають не менш як десять середніх чубуків із різних кущів. Частину пагонів над десятим вічком видаляють. Пагони зв’язують у пучки, на які навішують етикетки з відміткою про дату відбору, назву сорту винограду та номер ділянки. Під час вибору кущів винограду для проведення обрахунку майбутньої плодоносності вічок слід брати до уваги рельєф ділянки (наявність балок, крутизну та експозицію виноградника на схилах).

Пучки з відібраними пагонами (чубуками) витримують добу в підвальному приміщенні за температури 0…3°С, після чого на одну-дві доби поміщають нижніми кінцями у воду. Вічка винограду вздовж пагона оглядають через бінокулярний мікроскоп під відбитим світлом. Під час препарування визначають наявність або відсутність ембріональних суцвіть, розміщених, як правило, у верхній частині зачатку пагона (вони помітні у вигляді пухирчастого утворення поздовжньої форми, зміщеного вбік від зародкового стебла — рис. 1).

Пучки з відібраними пагонами (чубуками) витримують добу в підвальному приміщенні за температури 0…3°С, після чого на одну-дві доби поміщають нижніми кінцями у воду. Вічка винограду вздовж пагона оглядають через бінокулярний мікроскоп під відбитим світлом. Під час препарування визначають наявність або відсутність ембріональних суцвіть, розміщених, як правило, у верхній частині зачатку пагона (вони помітні у вигляді пухирчастого утворення поздовжньої форми, зміщеного вбік від зародкового стебла — рис. 1).

Протягом зимового періоду потрібно вести спостереження за значеннями мінімальної температури, які в умовах північної межі промислового виноградарства нерідко сягають критичних позначок для окремих органів винограду. Так, за зниження температури до -18°С у сортів винограду Vitis vinifera L. відбувається часткове пошкодження центральних, а до -22°С — замісних бруньок. Повну загибель вічок та часткове пошкодження однорічних пагонів винограду спостерігають за зниження температури до -24°С, а за -26…30°С настає повна загибель однорічних пагонів і часткове пошкодження багаторічних органів (ріжків, рукавів та штамбів).

Однак багаторічні спостереження показують, що значення температур не завжди визначають ступінь пошкодження окремих органів винограду. Негативний вплив зимового періоду визначає комплекс факторів: тривалість температурного впливу, значення амплітуди коливань температур, наявність вітру та ін.

Після того як мине загроза зниження температур до критичних для винограду значень (дуга-третя декада лютого), слід обстежити всі ділянки та встановити характер перезимівлі кущів винограду. Для цього на виноградниках відбирають середню пробу пагонів у кількості 20–30 шт. Зразки відбору на дві-три доби занурюють нижніми кінцями у воду в помірно теплому приміщенні. Вічка за допомогою гострого леза розрізають так, щоб було добре видно центральну та замісні бруньки. Стан бруньок зимуючого вічка винограду оцінюють за кольором тканин. Пошкоджена брунька має темно-коричневий колір, а жива — світло-зелений (рис. 2).

Після того як мине загроза зниження температур до критичних для винограду значень (дуга-третя декада лютого), слід обстежити всі ділянки та встановити характер перезимівлі кущів винограду. Для цього на виноградниках відбирають середню пробу пагонів у кількості 20–30 шт. Зразки відбору на дві-три доби занурюють нижніми кінцями у воду в помірно теплому приміщенні. Вічка за допомогою гострого леза розрізають так, щоб було добре видно центральну та замісні бруньки. Стан бруньок зимуючого вічка винограду оцінюють за кольором тканин. Пошкоджена брунька має темно-коричневий колір, а жива — світло-зелений (рис. 2).

Якщо пошкодження центральних бруньок винограду не перевищує 30% на технічних та 40% — на столових сортах, то навантаження плодовими стрілками не змінюють. У разі якщо рівень пошкодження бруньок перевищує вказані вище значення, остаточне навантаження кущів винограду плодовими стрілками з урахуванням загибелі центральних бруньок розраховують за таким рівнянням:

де К1 — остаточне навантаження плодовими стрілками на кущ винограду(шт.);

К — навантаження плодовими стрілками на кущ винограду без урахування пошкоджень вічок (шт.);

А — відсоток пошкоджених центральних вічок;

30(40) — відсоток допустимого пошкодження центральних бруньок для технічних (столових) сортів винограду.

У разі якщо пошкодження вічок перевищує 80%, розрахунок навантаження не виконують — на виноградниках застосовують спеціальні види обрізування кущів.

Як обрізувати виноград?

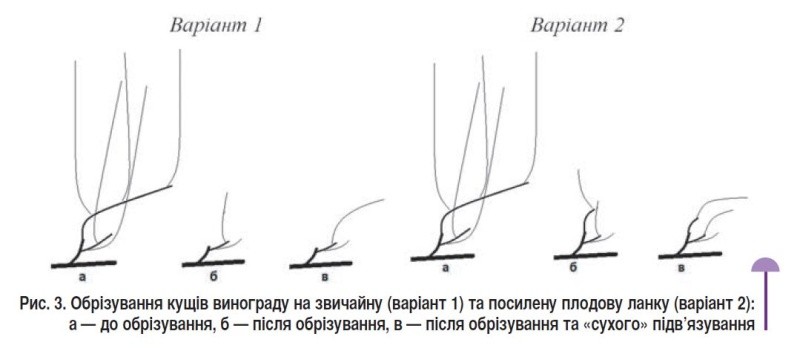

Під час формування кущів за типом горизонтальних кордонів на ріжках формують плодові ланки: звичайні (сучок на два-три вічка та плодова стрілка — на чотири-вісім вічок) або посилені (сучок на два-три вічка та дві стрілки — на чотири-шість та шість-вісім вічок), вибір яких залежить від кількості ріжків на рукавах та результатів визначення оптимального навантаження (рис. 3).

Обрізування кущів винограду на плодову ланку дає змогу реалізувати принцип щорічного відновлення. Плодова стрілка забезпечує отримання врожаю винограду, а сучок — утворення добре розвинутих пагонів, із яких наступного року буде сформовано повноцінну плодову ланку. Однак кожен окремий кущ винограду вирізняється характером розвитку однорічних пагонів. Тому на практиці можливе й певне відхилення від звичайного обрізування на плодову ланку.

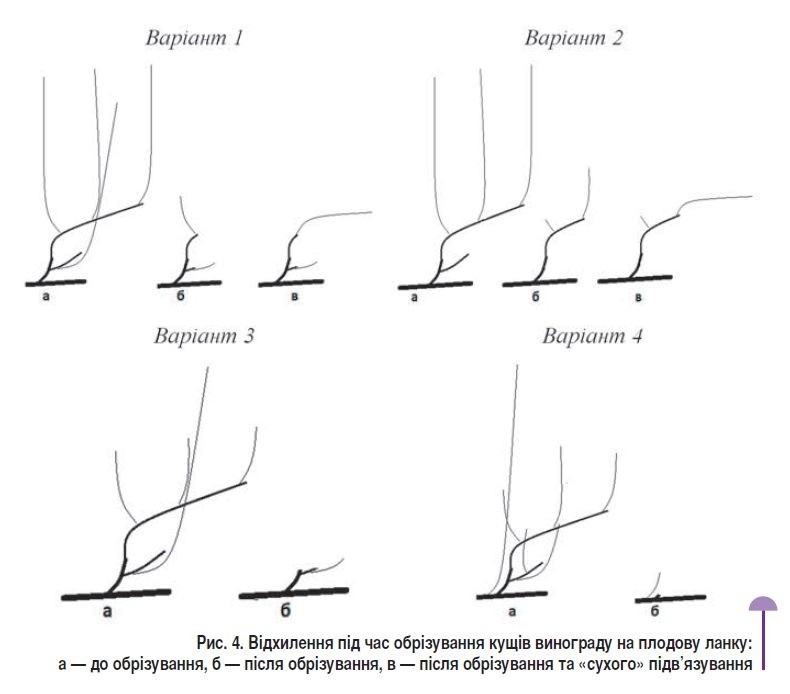

На рис. 4 показані основні прийоми обрізування на плодову ланку за відхилень розвитку однорічних пагонів винограду.

Варіант 1 — на сучках винограду розвинутий лише один пагін, на стрілці — нормальний розвиток пагонів: у такому разі однорічний пагін на сучках обрізують на новий сучок, а нижній пагін тогорічної стрілки — на плодову стрілку.

Варіант 2 — на сучках винограду пагонів немає, на стрілці розвиток пагонів нормальний: сучок видаляють, нижній однорічний пагін стрілки обрізують на сучок, а розміщений вище пагін — на плодову стрілку.

Варіант 3 — на сучках винограду розвинутий лише один пагін, на стрілці пагони слаборозвинені: однорічний пагін на сучках обрізують на новий сучок, а стрілку видаляють.

Варіант 4 — на сучках і стрілці пагони слаборозвинені, на рукавах — розвинені зі «сплячих» бруньок пагони: ріжок із плодовою ланкою видаляють, однорічний пагін зі «сплячої» бруньки обрізують на сучок.

Спеціальні види обрізування кущів винограду використовують у разі сильних пошкоджень у зимній період та відновлення формування. До виконання таких видів обрізування підходять диференційовано.

За сильних пошкоджень вічок, що перевищують 80–90%, усі нормально розвинені пагони плодових ланок обрізують на сучки, довжина яких закінчується над другим-третім вічком.

За сильних пошкоджень вічок, що перевищують 80–90%, усі нормально розвинені пагони плодових ланок обрізують на сучки, довжина яких закінчується над другим-третім вічком.

За повної загибелі вічок та пагонів винограду, але за наявності непошкоджених багаторічних органів (штамбів, рукавів та ріжків) виконують повне видалення однорічного приросту. Плодові ланки відновлюють пагонами, що згодом розвинуться зі «сплячих» бруньок.

У разі повної загибелі однорічного й багаторічного приросту видаляють усю надземну частину кущів винограду; зріз виконують «на пеньок» на висоті 10–15 см від рівня ґрунту або на «чорну голову». Кущі відновлюють пагонами зі «сплячих» бруньок.

Фітосанітарне обрізування кущів винограду виконують у разі, якщо на окремих ріжках або рукавах спостерігають слабий розвиток приросту, що супроводжується, як правило, ростом пагонів зі «сплячих» бруньок. Послаблений приріст зумовлений пошкодженням судинної системи багаторічних органів та розвитком фітопатогенних організмів. У такому разі слабкий орган кущів винограду видаляють, а новий утворюється із пагонів, розвинених зі «сплячих» бруньок. Такий вид обрізування кущів винограду ефективний у боротьбі з хворобами деревини: ескою, еутипозом, чорним відмиранням рукавів тощо.

Обрізування виноградних насаджень, що ґрунтується на застосуванні наукових підходів, дасть змогу виростити хороший урожай кондиційного винограду, що, своєю чергою, підвищить економічну ефективність галузі виноградарства.

А. Штірбу, канд. біол. наук,

завідувач відділу виноградарства, Національний науковий центр «Інститут виноградарства і виноробства ім. В.Є. Таїрова»

Інформація для цитування

Науковий варіант до обрізування виноградників / А. Штрібу // Пропозиція. — 2017. — № 1. — С. 138-141